Студент Высшей школы экономики Егор Жуков, новая и пока еще яркая звезда на российском оппозиционном политическом небосклоне, немедленно после вынесения ему условного приговора и освобождения из-под стражи был трудоустроен сразу в двух российских средствах массовой информации. Он получил удостоверение внештатного корреспондента отдела политики «Новой газеты», кроме того, Жуков теперь – внештатник и на радиостанции «Эхо Москвы».

Ставящий своей целью стать президентом, чтобы изменить страну к лучшему, Жуков уже дал массу интервью, и в некоторых из них довольно определенно высказался по поводу своего отношения к журналистике. На телеканале «Дождь» он открыто назвал журналистику «средством политической борьбы». А в интервью Радио Свобода на вопрос о том, как он намерен и намерен ли вообще разделять политическую и журналистскую деятельность, Егор Жуков сказал дословно следующее:

«Журналистика бывает разной. Например, репортерская деятельность, на мой взгляд, действительно должна быть объективной и беспристрастной. Но бывают и другие форматы. Может быть, людям будет интересно взглянуть на некоторые события непосредственно через призму моего взгляда, а это уже конкретная политика. То есть я показываю людям свою перспективу на мир, и они затем уже выбирают – поддерживать меня или нет. Это та деятельность, которую, на мой взгляд, одновременно можно назвать журналистикой и политикой».

У Егора Жукова уже есть собственная команда, какая обычно имеется у политика. При попытке интервьюера «Дождя» сравнить его с Ксенией Собчак , которая также известна работой в СМИ и активной политической деятельностью время от времени, Жуков сказал, что Ксения Анатольевна – в первую очередь журналист, а потом политик, а сам он как раз наоборот – политическую деятельность ставит на первое место.

Подобное отношение к журналистике, разумеется, не ново. Как средство политической борьбы ее видели еще, к примеру, Александр Герцен , издававший в Лондоне журнал «Колокол», или Виссарион Белинский , работавший в «Телескопе», «Московском наблюдателе» и «Отечественных записках». Как пишет Яков Гордин в своей книге «Пушкин. Бродский. Империя и судьба», Александр Пушкин в начале 1830-х годов мечтал издавать именно политическую газету, ради нее поэт готов был договариваться и с императором Николаем I , и с начальником Третьего отделения императорской канцелярии Александром Бенкендорфом . Крах этих планов стал для него серьезным ударом.

Между тем в действующем сейчас в России Кодексе профессиональной этики журналиста, принятом в июне 1994 года, в пункте шестом говорится: «Журналист полагает свой профессиональный статус несовместимым с занятием должностей в органах государственного управления, законодательной или судебной власти, а также в руководящих органах политических партий и других организаций политической направленности».

Советской власти нельзя было показывать, что ей все равно, как живет население

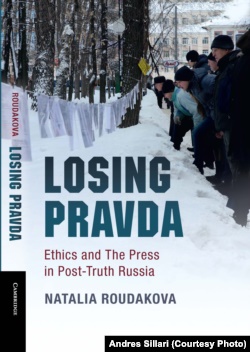

Очевидная политическая ангажированность многих журналистов стала причиной сильного недоверия к журналистике в России, хотя разделить политическую и журналистскую деятельность невозможно, считает автор исследования Losing Pravda: Ethics and the Press in Post-Truth Russia («Теряя правду: Этика и пресса в России в эпоху постправды»), профессор Пенсильванского университета, сотрудник Annenberg Сenter for Сommunication , антрополог Наталья Рудакова . Кроме того, она подчеркивает, что вопреки расхожим представлениям о том, что в советское время СМИ занимались только пропагандой, в последние десятилетия советской власти в ССС существовала и настоящая журналистика.

Наталья Рудакова ответила на вопросы Радио Свобода.

– В вашей книге вы приходите к выводу, что отношение к журналистике в России как ко «второй древнейшей профессии» сформировалось во многом в результате трансформации советской журналистики, существовавшей в годы застоя. Давайте начнем с разговора о том, какой была эта самая советская журналистика. Что она представляла собой?

– Советская журналистика была феноменом очень сложным, неоднозначным, многообразным. Мои исследования были связаны в основном с журналистикой 1970-80-х годов. Она существовала параллельно с пропагандой. Временами советская пропаганда и журналистика пересекались, временами нет. Советская журналистика в лучших проявлениях продолжала работать в традициях Герцена и Белинского. Это были идеи борьбы за социальный прогресс, идеи борьбы за равенство, за справедливость. Это была борьба за «маленького человека», это было желание улучшить социализм, сделать его таким, каким в идеале его хотелось бы видеть жителям СССР.

И читатели доверяли журналистам, они писали в газеты, приходили лично, обращались с разного рода просьбами за помощью. Принесенные или присланные истории временами выливались в расследовательские статьи, которые иногда печатались, иногда нет. Но, тем не менее, они были. Как правило, те, кто занимался настоящей журналистикой, и те, кто занимался пропагандой, были разными людьми в советское время.

– Я, конечно же, помню «Комсомольскую правду» советских времен, рубрику «Командировка по тревожному письму», из которой иногда действительно можно было узнать, что и в Советском Союзе восьмиклассница может забеременеть, или кого-то жестоко убили, или кто-то несправедливо посажен в тюрьму. Но насколько советская власть давала возможность журналистам быть такими, какими они были, как вы говорите? Насколько власть была заинтересована в таких людях, как они?

Вместо объективности нужно иметь в виду достоверность и справедливое для всех описанных сторон их обсуждение

– Власть очень не хотела подобного рода деятельности журналистов, а с другой стороны, у нее не было выбора. Цинизм по отношению к жителям страны со стороны власти, который проявился ярко в постсоветские годы, еще был не так сильно развит. Как я пишу в своей книге, советской власти нельзя было показывать, что ей все равно, как живет население. И журналисты, таким образом, в публичной сфере должны были играть эту очень неблагодарную роль. Исправлять ошибки советской власти и стараться показать, что все-таки советский политический проект не полностью обречен.

– Вы согласны с определением, согласно которому «журналист в Советском Союзе (в России) больше, чем журналист»?

– С одной стороны – да, с другой – нет. Журналистика действительно в советское время брала на себя очень много дополнительных функций. В частности, функцию защиты справедливости, которую в западных обществах выполняют суды, например. А нет – потому что еще Макс Вебер, известный немецкий социолог, говорил о том, что журналистика – это профессия политическая в любом случае. Можно, конечно, утверждать, что журналист должен быть объективным, что он не должен брать ни ту, ни другую сторону. Но политическая и социальная вовлеченность журналиста никуда не девалась с XVIII – XIX века, когда журналистика только появилась, и она есть и сейчас. Заметно, что в западных обществах ангажированная журналистика, в хорошем смысле слова, возвращается, и она нужна обществу.

– В одной из ваших статей я обнаружил очень интересный для себя факт: меры по поводу обращений журналистов принимались часто даже тогда, когда сама статья не публиковалась. Насколько такой феномен был распространен в советское время?

– Насколько я понимаю, очень распространен, потому что количество звонков, писем, персональных визитов в редакцию было огромным. И по большей части эти визиты, эти жалобы рассматривались серьезно и внимательно. И часто не было истории, которую можно было бы напечатать, но тем не менее, журналисты писали в разные инстанции, передавали жалобы читателей и выступали от их имени. Добавляя своей социальный и гражданский вес жалобам на проблемы в управлении страной, широко говоря. Конечно, речь не шла о жалобах по поводу советского строя или по поводу коррупции в КГБ, например, или какого-то недовольства несменяемостью властью. Это все было закрыто для обсуждения, и невозможно было на эти темы говорить, существовала цензура. Но было очень много аспектов обычной социальной, городской, рабочей, общественной жизни людей, в которых государство обещало какие-то блага, ресурсы, ну, или по крайней мере обещало относиться с уважением к достоинству граждан, но обещаний не выполняло. То есть если кому-то было что-то обещано и государство этого не давало – квартиру, работу, какие-то места, поездки в санатории, если государство допускало ужасное отношение какого-то начальника к людям, или незаконное задержание, или судебную ошибку, журналисты часто серьезнейшим образом занимались разбирательством проблем граждан. И оказывались самым, как я пишу в книге, «человекообразным департаментом власти».

– Когда такая ситуация начала трансформироваться? Во время перестройки или уже после развала Советского Союза?

Журналисты оказывались самым «человекообразным департаментом власти»

– Началось это, наверное, в конце перестройки, потому что у журналистов оказалось очень много новых тем, на которые они могли писать. Были открыты архивы, снята цензура. Но из-за появления этих тем у журналистов оставалось все меньше возможностей и времени быть представителями читателей в самом простом, обычном смысле слова, о котором я говорила. Быть департаментом жалоб на плохое функционирование государства в ежедневных его проявлениях. Ну, а потом, уже в 1990-х, все особенно стало меняться, потому что появились новые заботы: как содержать редакцию, как заработать денег, как, может быть, повлиять на какие-то решения, на исход, например, того или иного голосования. Многие пошли во власть, стали участвовать в кампаниях от своего лица, так что просто осталось меньше ресурсов, меньше времени. Да и смысл журналистики, в общем-то, поменялся. Ведь внимательное обращение с жалобами людей в позднесоветский период было отчасти аномальным, конечно. Многие проблемы должны были, по идее, решать профсоюзы, суды или адвокаты. А этим занимались журналисты. В конце 1980-х – начале 1990-х они этим заниматься перестали.

– В те годы человек мог совершенно спокойно заявить, что он является представителем такой-то партии и в то же время журналистом, репортером. И это почти ни у кого не вызывало вопросов…

– Да, особо не вызывало. Потому что журналистика, вовлеченная в политику, вовлеченная в социальную жизнь, активная журналистика, она, в принципе, является одной из двух основных ветвей, если хотите, журналистики мировой. Ни для кого не было странно, что журналисты советские захотели быть вовлечены более активно в политическую жизнь страны. Они хотели этого весь советский период, но цензура не позволяла. А теперь они могли этим заняться.

– Но может быть, журналисты тех лет просто не понимали или даже не знали, что существуют принципы, касающиеся сбалансированности, политической невовлеченности журналистов? И это привело к тому, что журналисты потеряли доверие читателей из-за своей очевидной политической ангажированности?

– Конечно, отчасти вы правы. Представления о невовлеченности в политический процесс, о журналисте как репортере, который просто говорит о том, что видит, оставляя всем остальным возможность делать выводы, характерны прежде всего для американской журналистики. Зачатки такой журналистики появились еще в начале ХХ века, а расцвела она после Второй мировой войны, в 1950–60-х годах. В Европе с этим было всегда намного сложнее. «Объективность» американской журналистики в Европу пришла только в 1970–80-е годы. В любом случае, да, я помню, что журналисты, с которыми я общалась тогда, во время своих исследований, и в своих воспоминаниях говорили, что, действительно, для них было довольно странно во время поездок за границу по учебным программам, которые существовали в 1990-х годах для журналистов бывшего СССР, видеть, как западный журналист отказывается от своей точки зрения, от своего понимания того, что происходит, в пользу каких-то, как российским журналистам казалось, искусственных делений между журналистикой факта и журналистикой мнения. Временами даже российские журналисты жаловались, что очень долго им нельзя было говорить некоторые вещи в советское время, выражать свое мнение, а теперь им снова говорят, только теперь западные коллеги, что им опять же нужно свое мнение скрывать. И не говорить, что они на самом деле думают о том, другом или третьем. Для них это было странно.

– Вы не видите беды российской журналистики именно в том, что российским журналистам это было странно, и многие, по-моему, до сих пор не поняли, почему западные коллеги так поступают?

– Вы знаете, когда я преподаю историю журналистики или смысл журналистики в западных университетах, я всегда говорю о том, что вместо объективности нужно иметь в виду две вещи – accuracy , то есть «достоверность», и fairness – справедливое для всех описанных сторон обсуждение этих самых сторон. Достоверность и справедливость (хотя слово fairness подразумевает, конечно, более широкое толкование). В репортажах о том или ином событии, о тех или иных политических силах это намного важнее напускного, как я считаю, налета объективности. За которым часто многие западные журналисты скрываются, потому что либо у них нет достаточного количества фактов, либо они что-то сами знают и хотели бы сказать, но боятся, потому что их обвинят в предвзятости. Конечно, всегда есть риск перегнуть палку и забыть о достоверности, о справедливости в описании событий и людей. В этом смысле, конечно, проблем у российской журналистики очень много.

Вера в журналистику как силу, которая защищает общественные интересы в целом, пропала

– Многие из тех, с кем мне приходилось беседовать на темы, которые мы сейчас с вами обсуждаем, вспоминают 1996 год, участие ведущих телеканалов и СМИ России в предвыборной кампании Бориса Ельцина, его поддержку Ельцина под тем предлогом, что нельзя допустить возврата коммунистов к власти. На ваш взгляд, поведение журналистов тогда было каким-то поворотным пунктом?

– На уровне федеральном – наверное, да. Но я делала исследование в Нижнем Новгороде и по архивным данным видела, что примерно то же самое происходило там уже в 1993–94 году вокруг выборов мэра, например. И в этом смысле я вижу скорее трагедию российской журналистики, а не вину. Очень понятно как раз на материалах нижегородских, почему журналисты делали то, что они делали. Они оказались в условиях, когда от политических сил, которые боролись между собой, зависело экономическое будущее журналистики тоже. Поэтому я понимаю журналистов, и я понимаю исторически, почему так произошло. И я думаю, иначе произойти не могло. Но опять же вопрос перегибания палки очень серьезен. На нижегородских выборах в 1993–94 году журналисты сделали то, что могли и что считали нужным. Они делали это в очень ограниченных экономических условиях, но особого желания скрыть что-то или продвинуть кого-то потому, что это было выгодно личным интересам журналистов, а не общественным, я думаю, тогда не было. А вот, например, на нижегородской же почве на рубежн 1990 –2000-х годов была целая серия выборов губернатора и мэра, и там было уже совсем все плохо. Многие из тех, кто работал в сфере медиа тогда, действовали разбойническим образом. Они, в общем-то, были даже не из журналистики совсем, они приходили в журналистику, чтобы заработать денег, чтобы получить какой-то кайф от того, что происходило. Вот тут уже можно говорить о вине журналистов, а не о трагедии. А 1996 год – на федеральном уровне, может быть, это было немножко то и другое одновременно. Это был очень важный период, после которого вера в журналистику как некую силу, которая защищает общественные интересы в целом, а не интересы одной только части общества, пропала.

– А как вы считаете, в 1990-х в России существовала свобода слова? И есть ли она сейчас в стране?

У молодежи теперь новые кумиры общественного мнения

– Тут, конечно, надо возвращаться к определению понятия «свобода». Мне всегда нравится говорить о представлениях на этот счет Исайи Берлина, известного британского философа российского происхождения, который написал очень важный трактат о двух типах свобод – негативной и позитивной. Негативная свобода – это свобода человека от посягания на его право делать то, что он сам хочет делать. То есть если тебе кто-то препятствует, чтобы что-то сделать, то твоя негативная свобода нарушается, полагает Берлин. А позитивная, положительная свобода заключается в том, что человеку или обществу создаются условия, для того чтобы максимально реализовать себя. Я думаю, что негативная свобода в 1990-е у российских журналистов была. Если журналист хотел что-то сказать, он или она тем или иным способом могли найти средство массовой информации, где они могли это сделать. А вот положительной свободы, когда создаются условия для максимального расцвета, творческого или гражданского, ее не было в 1990-е в России. Было очень много проблем, связанных с постсоветской трансформацией. У журналистов не было часто ресурсов, они зависели сильно от спонсоров, от владельцев, от государства в каком-то смысле. У населения не было ресурсов экономических поддерживать журналистику напрямую. Журналисты волновались постоянно, где найти денег, закроется ли их издание, когда им заплатят. Вот у кого, как мне кажется, была в 1990-х положительная и отрицательная свобода, так это у журналистов деловых изданий. У них была определенная аудитория, у них были рекламодатели. То есть вот эта бизнес-модель, где у деловых изданий интересы читателей, журналистов, владельцев и рекламодателей совпадают, она работала более-менее неплохо. Ну, а все остальные слои общества, они оказались в проигрыше. А сегодня, на мой взгляд, негативной свободы очень мало, хотя она есть в некоторых изданиях. А положительной свободы – ее совсем нет, мне кажется, до сих пор.

– В одной из своих статей вы пишете о том, насколько менее сильной была общественная реакция на убийство Анны Политковской в 2006 году, чем, скажем, на убийство Дмитрия Холодова 25 лет назад или Владислава Листьева в 1995 году. С чем это было связано?

– В начале 1990-х у журналистики еще оставался запас доверия со стороны читателей, со стороны общества, и журналисты сами были намного более солидаризированы. А к середине 2000-х, когда произошло убийство Политковской, журналистика превратилась в профессию, которой не доверяет общество. И солидарность журналистская очень сильно была нарушена, если не раздавлена. Первые зачатки новой солидарности, которую сейчас можно иногда наблюдать в России, появились после избиения Олега Кашина (ноябрь 2010 года. – РС ). В Москве был небольшой митинг солидарности журналистов, и после этого уже в 2010-х годах журналистская солидарность стала восстанавливаться. А доверие к журналистике в России, наверное, среди людей среднего возраста до сих пор очень низкое. А у молодежи есть теперь новые журналистские кумиры, кумиры общественного мнения. Поэтому там доверие понемножку восстанавливается.

– Кумиры журналистики и кумиры общественного мнения – ими могут быть одни и те же люди?

– Конечно. Это по традиции Белинского и Герцена, так что не вижу в этом противоречия.

– То есть когда Егор Жуков говорит о том, что он рассматривает журналистику как средство политической борьбы, это продолжение идей Белинского и Герцена?

– Я думаю, да. Если в его журналистике будет недоставать достоверности фактов и будет несправедливое описание тех или иных фигур или персон, то с этим будут проблемы. Но запал гражданский у журналистики, мне кажется, он всегда оставался и должен оставаться. Потому что, как Вебер говорил, это политическая профессия и никуда от этого не денешься. Это нужно осознавать, это нужно понимать. Журналистика – очень сильный инструмент. Это четвертая власть в ее хорошем понимании.

– Но существуют такие примеры, как томская телекомпания ТВ-2, которая до самого последнего момента стремилась следовать принципам отстраненности и сбалансированности. Она не ставила своей целью, представляя какой-то очередной репортаж или интервью, формировать общественное мнение. Она пыталась информировать. Хотя влияние на общественное мнение эти репортажи и интервью, конечно, оказывали. И эта телекомпания имела признание у коллег даже в сложные для журналистов годы. Когда «огосударствление» федеральных каналов уже состоялось, они все равно продолжали получать премии ТЭФИ. И ТВ-2 в конце концов уничтожили, тут другого слова мне не подобрать, хотя оно, конечно, оценочное. Как быть с этим? Ведь все-таки на это был запрос в обществе, и эту телекомпанию жители Томска тоже пытались защищать до последнего.

Сегодня негативной свободы очень мало, а положительной свободы – совсем нет

– Я уверена, что томичи это делали именно потому, что они чувствовали гражданский и социальный запал и ответственность журналистов ТВ-2. Поэтому, мне кажется, их гражданская позиция никуда не девалась. Она всегда была там, где была, и призы они получали как раз за то, что они делали репортажи достоверные, справедливо описывали своих героев, не передергивали факты. Но одновременно я уверена, что читатели, зрители считывали гражданскую позицию журналистов во всем том, что журналисты ТВ-2 делали. Именно поэтому их защищали, именно поэтому с ними была вот такая связь. Я не думаю, что их популярность объясняется тем, что они давали какую-то «отстранённую» информацию.

– Вы несколько раз уже употребили понятие «справедливости» в журналистике. Все-таки что конкретно вы имеете в виду?

– Братья Аграновские (публицисты советского времени. – РС) на этот счет писали довольно много. Если ты описываешь человека и он тебе неприятен, ты можешь по-разному описать его самого или движение, или партию, или группу, к которой он принадлежит. Можно их описать в оскорбительном тоне, можно их описать в тоне, который будет показывать, что ты относишься к ним уважительно, но ты не разделяешь их точку зрения. Можно высмеять тех, кто тебе не нравится, а можно этого не делать. Критика, даже самая жесткая, может быть справедливая и несправедливая, может быть в уважительном тоне или в оскорбительном. То есть важно не передергивать факты, не выставлять человека таким, каким он на самом деле не является. Не приписывать несуществующие качества людям и социальным группам.

– А вам не кажется, что вы сейчас фактически описали именно отстраненность журналиста по отношению к субъекту или событию? Рассказали о том, что нужно сделать, чтобы показать их с минимальной демонстрацией собственного отношения?

– Я думаю, что деление на отстраненность и вовлеченность – это все-таки скорее такой континуум, протяженность некая, нежели бинарное деление. Ведь мы же говорим о словах, о речи человеческой. Есть такие вещи, как тон, оттенки смыслов, которые считываются зрителями, читателями в любом случае. И гражданская позиция журналиста, она через все эти оттенки проступает всегда. Мне кажется, более честно для журналиста иметь представление об этом, не забывать никогда об этом. И по максимуму давать описание того, откуда сам журналист черпает информацию. Почему он так считает, а не иначе. Ведь журналисты находятся в потоке информационном, и они всегда знают больше о событиях в мире, чем обычный читатель или слушатель. И читатель, и слушатель рассчитывают на то, что журналист, которому они доверяют, делает свое дело честно и добросовестно. Но этот журналист всегда в конечном итоге субъективен. Даже в том смысле, что журналист может быть образован лучше по каким-то темам, что журналист слышал, знает больше и, таким образом, он имеет более широкое представление о контексте того, что происходит. И очень важно давать этот контекст в репортажах. А не только какие-то факты, отделенные от контекста.

Это политическая профессия, и никуда от этого не денешься

Как ни странно, за привязку к объективности или к непредвзятости больше держатся журналисты, чем ученые в академической среде. И это, наверное, все-таки неудивительно, потому что у журналистов не так много ресурсов по сравнению с учеными. Не так много времени, у них дедлайны, им часто бывает нужно защитить себя от нападок со стороны тех или иных людей. Что, мол, какое-то событие описано неправильно, неверно, факты передернуты, в тексте есть оскорбления, насмешки и так далее. История объективной журналистики в Америке – это в основном история необходимости для журналистов защитить себя от различных юридических поползновений со стороны всех тех, кто может обидеться на то или иное написанное слово. А в академической среде идея объективности, особенно в социальных науках, в гуманитарных науках, она скорее воспринимается как определенного рода идеология, а не реальность. То есть ученые, изучающие общество, они не могут себе позволить сказать «я объективен». Потому что они слишком много знают о мире.